书法是典雅而富有内涵的艺术。有书云:“洗笔调墨四体松,预想字形神思凝。神气贯注全息动,赏心悦目乐无穷。11月22日下午14:00,美术学院邀请广州美术学院吴慧平教授在腾讯会议平台作题为“书法与审美判断力培养”的线上专场学术报告会,此次学术讲座作为学校美育讲坛的第六场。讲座由院长张建军教授主持,美院师生、校外美育浸润计划基地的中小学教师代表以及全校近300名师生线上参加。

吴慧平教授对书法艺术有着独特的见解,他以“这个时代究竟需要什么样的书法教育”主题,由古文字学入手旁征博引,从书法教育与审美判断力、美术教育与美育、审美判断力的丧失、审美判断力与中国文化哲学、审美判断力与视觉思维、审美判断力与文化自信等六方面进行阐述。他指出,审美教育的缺失会导致判断力的缺失,会导致人们在很多事物面前没有判断的能力。审美判断力是一个人赖以生存,一个社会得以存在的基本能力,但这种基本能力能够决定人与社会的存亡。

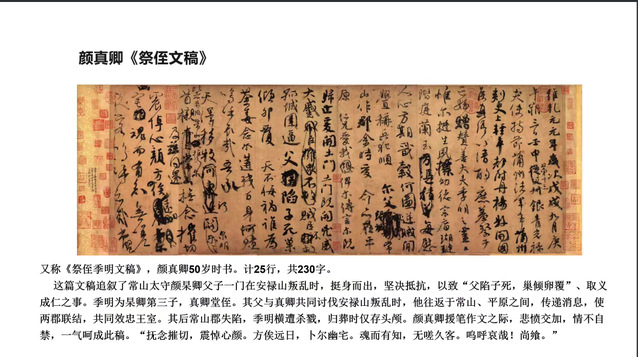

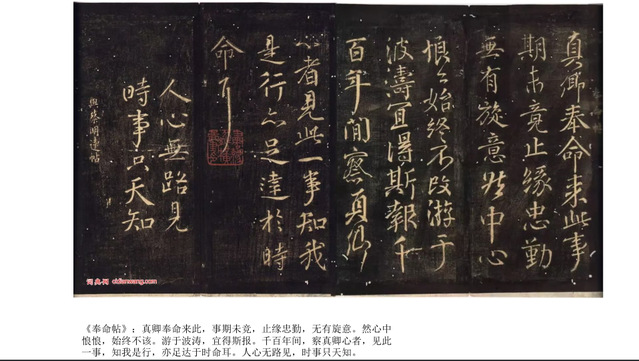

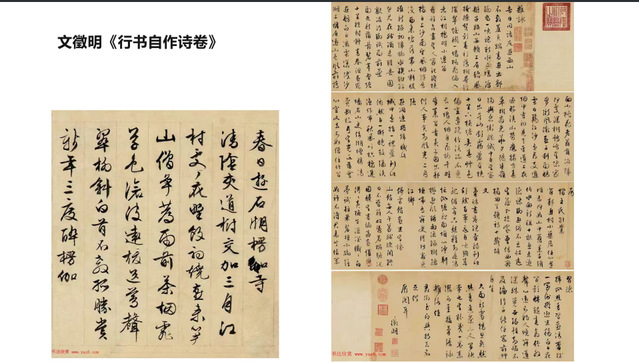

讲授过程中,吴慧平教授从古今中外横向纵向地向书法爱好者们介绍书法在各个时代背景下的不同表现形式与特点,从书法表现的结构、章法、气韵、意境等“实”“虚”方面详细地为大家进行了讲解。

讲座中,吴慧平教授结合史实讲述了王羲之作品《兰亭序》的出世、扬名、辗转流传、摹拓、殉葬等各阶段的传奇历程,着重介绍了唐太宗对王羲之书法作品的大力倡导、收藏及当时社会的人文风貌,详细分析了《兰亭序》不同摹本的笔锋、笔势、笔画、篇章布局等特征。最后,他结合王羲之作品《十七帖》的字体特征,阐明了自己对流传至今的《兰亭序》真伪的见解。

“在中国的历史上,把一个事物定义为另一个事物的情况是很多的”,吴慧平教授通过“指鹿为马”、“莫须有”“金缕玉衣事件”等以假弄真的事例作为小引,提出了自己对《兰亭序》真伪的观点:“《兰亭序》事件是唐太宗为了树立书法领域新偶像,而进行的一次有组织有预谋的‘造星运动’”。吴慧平教授从《兰亭》异文、推崇王羲之的原因及必要性、贞观年间的法书征集及鉴别工作、《兰亭序》走向神坛、唐人伪造《兰亭序》的可能性等各方面进行了详细的论述。

最后,对于《兰亭序》的真伪疑云,吴慧平教授总结道:“‘真亦假时假亦真,无为有处有还无。’当你把真实的东西当作虚幻的东西来看的时候,那虚假的东西它甚至比真实的东西显得更真实,反之也是一样;把不存在的东西说成是存在的东西时,那捏造的事实甚至比存在的事实更显得真实,反过来也是如此。”

吴慧平教授强调,在审美时代的书法教育,我们要从技法教育的误区中走出来,从识字教育的过程中走向书法的宙美教育,从文化传承教育的旧观念中跳出来,真正让书法教育为育人服务,为提升个人的艺术素养,审美情操服务,最终促进人的德智体美劳全面发展,真正成为一个全面发展的人,把书法教育重新带回到中国传统的“书如其人”的文化观念中来,回到文化自信的路途上来。也就是说书法教育不仅是美育教育,而且也是德育教育。在美育的时代背景下,真正的书法教育应该注重于审美判断力的培养,注重传统文化与中国式审美的熏陶及视觉思维的训练,这样才能在书法教育中培养出充满文化自信、全面发展的人才。

吴慧平教授还和师生进行了线上互动,回答了同学们在书法教育和学习等方面的问题,希望师生们不断提升对书法的认识,深刻理解书法在修身养性、锻炼意志、提高境界和教书育人等方面的重要作用。

美术学院院长张建军教授总结强调,“坚持立德树人,弘扬中华美育精神”,我们期待每一位师生都能书写好汉字,传承千年书法艺术,保持对汉字的兴趣和热爱,深入探寻我们中华民族博大精深的书法艺术和中华传统文化,感悟方寸汉字蕴含文化之深、艺术之美,不断提高广大师生的审美能力和文化素养,使其个性得到全面发展。

吴慧平,广州美术学院美术教育学院院长、博士后、教授、美育与艺术教育研究所所长,博士生导师,西泠印社社员,中国书法家协会会员,广东高校书法教育专业委员会理事长、美术与设计教育专业委员会常务副会长。